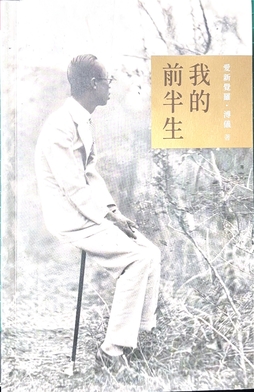

文化羞耻感

听微信读书里面溥仪的自传《我的前半生》,里面写到一段关于自己穿西装遇到外国人的故事。他大婚完成之后,就回去换装,穿了自己喜欢的比较舒服的便装,好像是有衬衣、西裤什么的。结果庄士敦,也就是他的外语老师,领着其他外国使节想要见一见这个皇帝的时候,他正好在一个偏廊里面休息。

远远的一堆使节或者使节的夫人们就看见有一个青年站在远方,他们就很诧异,觉得这个青年完全不是他们脑中所想的皇帝的模样。你想想,当时一个中国人,瘦瘦小小的,穿着西装或者说只有衬衣和西裤,在那个偏廊里面,完全没有中国皇帝的仪态,所以有使团的夫人轻声问了下那是谁?这让庄士敦满脸通红,等别人走后,走过来说皇上你怎么能穿成这样,让溥仪也突觉有些羞愧,他也看到了那些外国人眼中的鄙夷和老师眼中的羞耻。

然后我就想到了文化羞耻感这种东西,作为大清国的末代皇帝,他丝毫没觉得自己身上的龙袍有多么好,反倒是喜欢上了那些外国人的西装,书中他也透露出在这个时期渐渐开始“崇洋媚外”了。而我出国这么多年,也能碰到不少自我文化羞耻感严重的人,不管是哪个国家,都有对自身文化特别厌恶的人。如果你上 X(twitter),里面的中文社区这种情况尤为严重。我以前多少是觉得他们是在这段文化中没有受到什么优待,所以会唾弃自己身上的种种文化联系。可这么看来,连皇上或者是最后的末代皇帝都会有这种身份认同的危机感或者是偏差感。他没有把自己的文化里面的这些服饰当作一个非常漂亮的东西,而是去真正地喜欢那些西方的东西,他自己也提到,经过跟庄士敦的交流,他竟然开始觉得丝绸等材料是廉价的,而喜欢上了外国的机器棉。

这在现代人看来,是有点儿不可理喻的,但我觉得每一个少年或者每一个人想要成熟,都要走过这个过程,他需要去从自己的文化里面不断地剖析自己,在遇到别的文化的时候,先是不由自主地被别的文化吸引,这是正常的,不同就是会产生更多的兴趣。但是,人就是要在不同的文化里面或者说不同的境遇里面不断的去与别的文化载体碰撞,然后才能知道自己喜欢什么/不喜欢什么。并且到最后以自己的文化为荣或者说不以自己的文化为羞耻,心态逐渐平稳,这才是一个正常的发展过程。你看即使是皇帝这样被优待成天之骄子,也不会突然地从心中生出对自己文化的信任感和自豪感。他也需要在日后才明白,因为经历了更多,他才能体会出更多的不同,而不是被第一眼的不同所吸引。

这也是为什么有些人突然来到国外,可能会被吸引,从而产生出一种对于自身文化的自卑感。不同只是不同,而不是更好,希望刚出国的大家能更好的掌控自己,而不是被另一种文化所完全摆布。